期货资本分配杠杆 比徐霞客早近900年的大唐旅行博主,就爱发掘那些没人去过的地儿

“过洞庭,上湘江,非有罪左迁者罕至。”柳宗元话里怨念满满,要不是被贬,谁会愿意来洞庭湖以南的地方做官?世上从不缺同病相怜之人,在柳宗元谪居湖南永州的40年前,一位人称“漫郎”的大文豪曾顶着“道州刺史”的头衔,游走于湘江、潇水之上,看尽了沿路的奇山怪石。

道州是一个已经消失的地名,其故地大略相当于今天永州市所辖的道县、江华、江永、新田、宁远5县。“漫郎”的真身,是著名书法家颜真卿的至交好友——元结(字次山)。虽然元结被后人誉为唐朝古文运动的先驱之一,但相信绝大多数人的记忆里根本没有他的位置,毕竟不是谁都对文学史感兴趣。那这到底是一个怎样的人物?想得到问题的答案并不难,北宋欧阳修在《集古录》里留下两段对元结个性的锐评:

次山喜名之士也。其所有为,惟恐不异于人,所以自传于后世者,亦惟恐不奇而无以动人之耳目也。视其辞翰,可以知矣。古之君子诚耻于无闻,然不如是之汲汲也。

不难看出,旁人眼里元结的人生准则,就是“要新,要奇,要闻所未闻,见所未见”。能入元结法眼的景致,绝不会是普罗大众见惯了的东西。在那些人尽皆知的名胜间徘徊,又怎比得上自己去开辟秘境呢?所以欧阳修才又说:

“元结好奇之士也,其所居山水必自名之,惟恐不奇。”

自广德二年(764)五月二十二日元结抵达道州起,历史就决定了这片土地会因为他的到来,化庸常为传奇。

漫郎刺史道州游

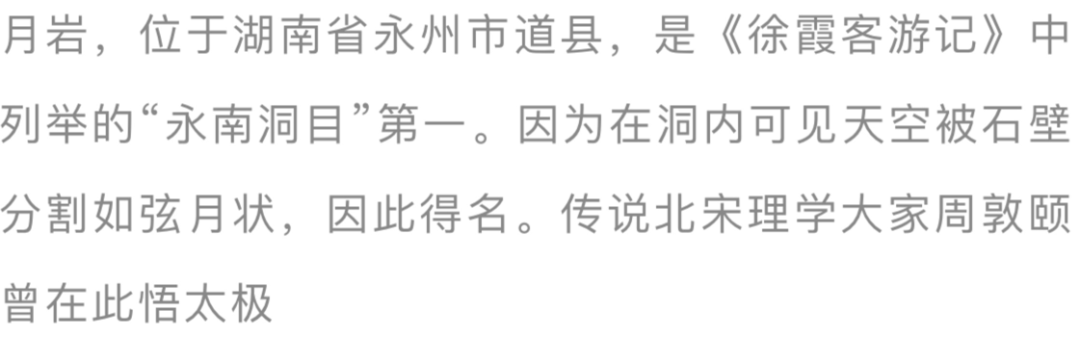

千里马想脱颖而出离不开伯乐的赏识。道州故地存在诸多喀斯特地貌景观,当可溶性岩石(如石灰岩)常年受水流溶蚀作用,便会形成各类嶙峋的石林、岩沟、溶洞。这也是明末大旅行家徐霞客行至永州、道州期间,几乎都在不停探洞的原因。

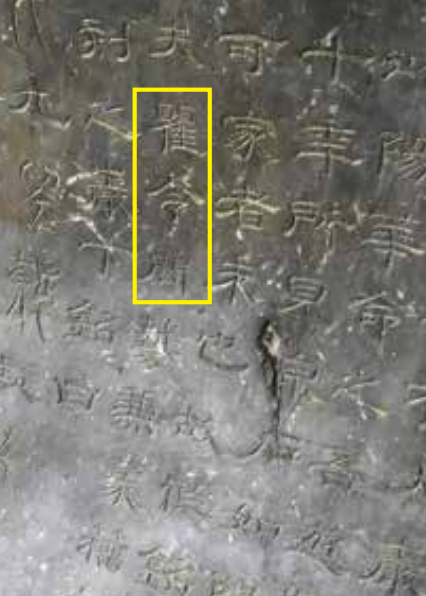

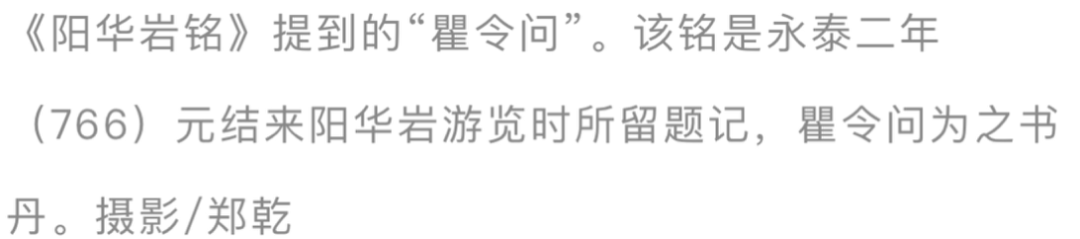

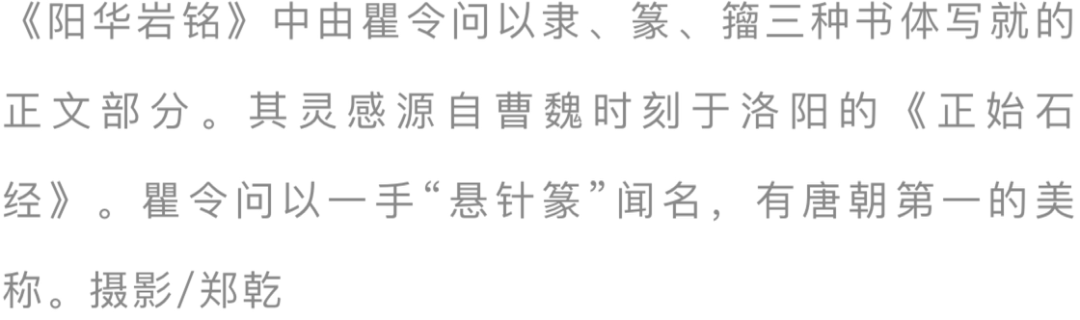

拥有一双慧眼的元结比徐霞客早近900年领略了道州风光。倘若我们现在前往湖南江华瑶族自治县,只要在出火车站后向东约10千米,便能见到一处仍留有元结游记的溶洞——阳华岩。而这篇镌刻于永泰二年(766)五月十二日的游记,正是“阳华岩”之名的由来。如欧阳修所言,元结酷爱为自己新发现的景点琢磨名号。

惊讶于阳华岩构造之奇特,元结毫不吝啬地称赞这里是他三十年来“所见泉石”中的榜首。幸运的是,此番风景千年来并无多大变化。这座敞开的溶洞中有一股泉水流淌,水最深处刚及成人的小腿,恰到好处,颇似一个天然泳池。难怪到今天,阳华岩仍是江华人钟爱的避暑胜地。

得天独厚的清泉怪石,加上漫郎撰文、瞿大夫书丹的“到此一游”,阳华岩的身价飞涨。洞中另一方刻于南宋绍兴丙子年(1156)的《道州江华县阳华岩图》,为后人记录了阳华岩全盛时代的样貌:

“前有浮岚阁,后有朝彻亭,次有仙田,高下数顷,长虹架水,萦绕如带……信乎人间别有天也。”

可惜这一切都已荡然无存。如今的阳华岩,算得上是一个半野生景点。没有门票,也没有配套的游乐设施,只有倒在田埂里的“元结路”路牌以及不远处的文保碑还在提醒着行人,这里并不是寂寂无名的荒山。秋冬时节的阳华岩更是游人寥寥,但这般清冷的氛围反而令人着迷,仿佛来到这里的我们与元结跨过了不同的时空相会。“今月曾经照古人”的感触在那些刻板的古城、古镇上可不易得。

谁人崖上颂中兴

元结赴任之际,道州屡遭兵火,残破不堪。唐玄宗末年,“安史之乱”爆发同时,唐廷在南方的统治也迅速土崩瓦解。西原蛮豪族黄乾曜“合众二十万”,攻打桂管十八州,“更四岁不能平”。此后,西原蛮这一部族时时叛变,声势极为浩大,元结初至道州时,这里就刚被西原蛮洗劫过。然而,朝廷却无视道州荒废的现况。元结《舂陵行》序文写道:

道州旧四万余户,经贼已来,不满四千,大半不胜赋税。到官未五十日,承诸使征求符牒二百余封,皆曰失其限者,罪至贬削。

经西原蛮掳掠后,道州所余人口不及原来1/10,可谁料自己上任还不到50天,居然就收到200多封朝廷征收各类赋税贡品的公文,每一份还都严厉警告,要是在规定时限内收不上来,就要贬官处分。为此,元结写下《奏免科率状》,请求朝廷暂且减免道州的杂税,到“百姓产业稍成,逃亡归复,似可存活”之时,再重新“依常例处分”。道州超过13.6万贯的税款此后缩到3907贯。《旧唐书》称,在元结的努力下,道州流民“归者万余”,总算恢复了些往日的气象。

其实,回顾元结仕宦的经历,说他壮志难酬,似乎并不妥当。元结是北魏皇室后裔,出生于唐玄宗开元七年(719),这意味着其青年时期正值大唐的巅峰盛世。天宝十二载(753)“举进士”,元结顺利过关。正当他准备“举制科”时,“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”。天宝十五载(756),唐玄宗为避安史叛军逃往成都,北上抗敌的太子李亨随后被拥戴为新君,即唐肃宗。

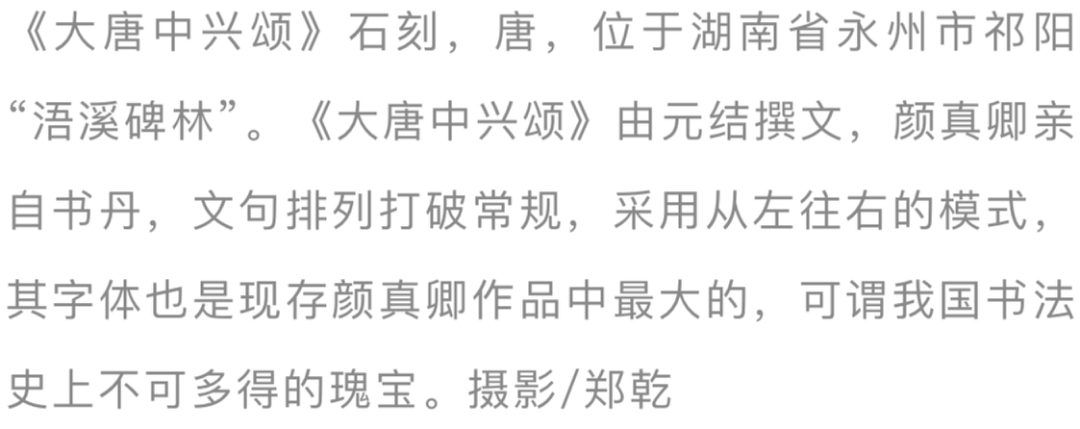

元结这时带着家人邻里辗转各地避难。乾元二年(759),李光弼大败史思明,唐肃宗从国子司业苏源明那听闻元结的大名,特召他来御前分析时局。而元结献上的《时议》三篇非常对肃宗的胃口,当即被拜为“左金吾兵曹,摄监察御史,充山南东道节度参谋”,负责前往唐、邓、汝、蔡等州招募义军。仅十个月后,元结即被擢升为“水部员外郎兼殿中侍御史”,担任肃宗宠臣、荆南节度使吕諲的判官。颜真卿写道:“君起家十月,超拜至此,时论荣之。”肃宗上元二年(761),逆魁史思明授首,在荆南节度使判官任上的元结于这年八月挥毫写下他最著名的作品《大唐中兴颂》。

等唐代宗即位,元结获准辞官,“遂归养亲”,但代宗仍拜他为著作郎。随后定居于武昌樊口的元结和武昌令孟彦深交游,并写下《自释书》,解释他“漫郎”这一外号的由来。颜真卿《元结碑》载:

(元结)乃自称浪士,著《浪说》七篇。及为郎,时人以浪者亦漫为官乎,遂见呼为“漫郎”,著《漫记》七篇。及家樊上,渔者戏谓之“聱叟”,以君漫浪于人间,或谓之“漫叟”。

过了一年多,广德元年(763)九月,唐代宗听说元结“居贫”,起用他为道州刺史。此时孟彦深刚调任湖南观察使,元结受官很可能是靠这位老友的举荐。诏书刚下,吐蕃大军便逼近长安,代宗仓皇东迁陕州避难,到当年十二月才回京。元结“在道路待恩命者三月”,加上西原蛮反叛,才迁延至次年五月方于道州正式上任。

算下来元结在天宝年间确实蹉跎了不少岁月,但从受唐肃宗召见算起,称得上进步神速,令不少人艳羡。可被放到道州为官,又不能算是重用。连颜真卿都感到十分矛盾,称元结“不为不遇”,不能说他没得到皇恩眷顾,但真论起来元结又没能做上朝官,不得“专政方面,登翼泰阶”,跟他的才干始终不甚匹配。

在元结眼里,富贵者往往难以保全自身。虽然他每回都接受朝廷任命的官位,也会尽职尽责为百姓谋福祉,但次次干不了多久便会萌生退意。在荆南期间,元结就写下《与吕相公书》来向节度使吕諲请辞,谈及“时人不能自守性分”,致使有“伤污毁辱之患,灭身亡家之祸”。元结自述,从前太平时候,他的愿望也只是谋个文学闲差,给子孙留些家业。现在处于乱世,反而官运亨通,无比招摇。上有老母,下有幼子,自己如何敢在这危险的名利场上停留?

这样的担心倒也不是杞人忧天。细数一下,王忠嗣、张九龄、李林甫、哥舒翰、高仙芝、杨国忠、高力士……多少玄宗朝炙手可热的权贵,结局是一地鸡毛。元结身故后,不管是他旧时之敌元载,还是朋友颜真卿,全都不得善终。所以,唐代宗时元结的第一次辞官,应是出于真心。元家家风也一向如是,元结的父亲元延祖曾告诫元结,在乱世里定要以保全名节为要。元结的警惕想来也和此相关。

家住浯溪刻三铭

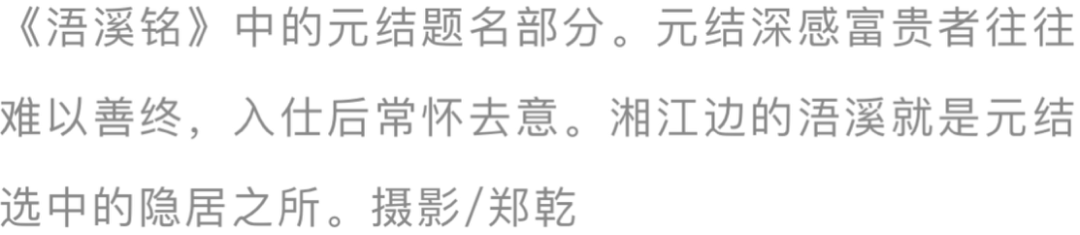

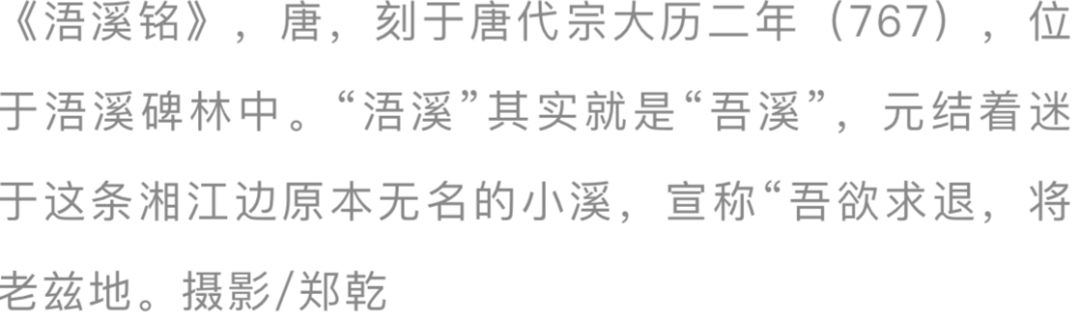

被夸赞“殊异而可家”的阳华岩,并没有真正成为元结的安身之所。当时湖南观察使的驻地在衡州(今湖南衡阳),元结身为下属常要前去议事。从道州往衡州走水路的话则需从潇水驶入湘江北上,其间景致出尘脱俗,如永州“朝阳岩”就是如此被元结发现的。而一处位于永州祁阳的江边宝地,同借此东风,成了元结晚年的住所,它便是“浯溪”。“浯溪”和道州的“右溪”一样,起初本是无名小溪。但在它汇入湘江之处,却有三座怪石嶙峋的山峰迭起。元结在大历二年(767)刊刻的《浯溪铭》序言中说:

浯溪在湘水之南,北汇于湘。爱其胜异,遂家溪畔。溪,世无名称,为自爱之,故命曰“浯溪”。

照这意思,元结巧用了一个谐音梗,所谓“浯溪”,即是“吾溪”。《浯溪铭》正文道:

湘水一曲,渊洄傍山。山开石门,流溪潺潺。山开如何?巉巉双石。临渊断崖,隔溪绝壁。山实殊怪,石又尤异。吾欲求退,将老兹地。溪古地荒,芜没已久。命曰“浯溪”,旌吾独有。人谁游之,铭在溪口。

看来,元结打定了主意,将来离开官场,就于浯溪闲居终老。

在道州的几年间,元结治绩优秀,“既受代,百姓诣阙,请立生祠,仍乞再留。观察使奏课第一”。大历三年(768)四月,朝廷授予元结“使持节都督容州诸军事、守容州刺史、御史中丞、充本管经略守捉使”的新职。容管经略使领有14州,正常情况下的确堪称封疆大吏。可一则其属地要比道州更南(容州在今广西容县),二来更尴尬的是,自西原蛮肆虐,容州实际已沦陷多年。“容州刺史”不过是虚名,受此职者甚至无法进入容州城,只能寓居别处办公。

如此险地,难怪元结在《让容州表》中说自己去容州上任是“单车将命,赴于贼庭”“老母悲泣,闻者凄怆”。

不过,离开浯溪奔向容州的元结,再次让朝廷看到了奇迹。经他一番招抚,六旬之内便有八州归附。大历四年(769)四月,唐代宗加封元结为左金吾卫将军兼御史中丞,仍负责经理容管诸州。然而,元结的母亲在此时病逝,元结上《再让容州表》,回到浯溪守丧。

与烦琐的政务告别,元结在幽静的浯溪过了两年多平静的生活。闲暇之中,他忽然想起十年前创作的《大唐中兴颂》。这时颜真卿正在江西抚州做刺史,离祁阳不是太远,天时地利人和,由他来为《大唐中兴颂》书丹再合适不过。就这样,经颜真卿妙笔书写的《大唐中兴颂》很快被摹刻于浯溪边中峰石壁之上。它以300余字简述了朝廷平定安史之乱的始末:

边将骋兵,毒乱国经,群生失宁。大驾南巡,百僚窜身,奉贼称臣。天将昌唐,繄睨我皇,匹马北方。独立一呼,千麾万旟,我卒前驱。我师其东,储皇抚戎,荡攘群凶。复服指期,曾不逾时,有国无之。事有至难,宗庙再安,二圣重欢……湘江东西,中直浯溪,石崖天齐。可磨可镌,刊此颂焉,何千万年。

在人生即将谢幕之际,元结为后世留下了唐朝碑刻中最炫目、奇特的一页。大历七年(772)正月,《大唐中兴颂》完工半年后,唐代宗将元结召入长安,这本是要对他委以重任的征兆。可元结的身体却在此时江河日下,最终在当年四月死于长安永崇坊旅馆,时年50岁,冬十一月归葬故乡鲁山。颜真卿亲作碑志,送别故友。谈到元结兴致所在,颜真卿写道:

“君雅好山水,闻有胜绝,未尝不枉路登览而铭赞之。”

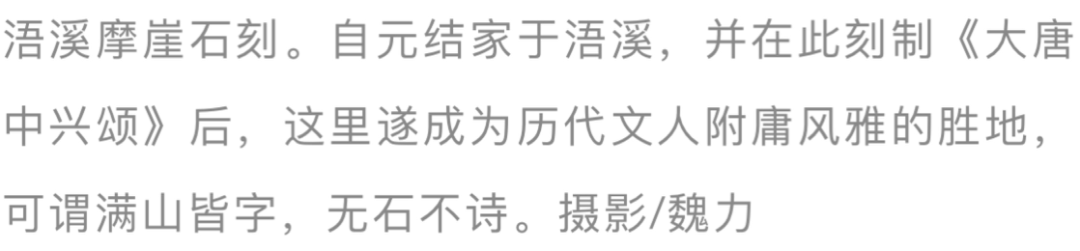

浯溪因元结,自此扬名四海,变得满山皆字,无石不诗,历代题咏不绝。

期货资本分配杠杆

期货资本分配杠杆